#47

Message

par Dominique18 » 24 déc. 2020, 15:25

En voiture Simone!

Euh... Loutre!

Les origines du coronavirus : la tentation du virus chimère

ÉPISODE 4. Où l'on découvre qu'il s'en passe de belles sur les paillasses des laboratoires et que même, parfois, les virus se font la malle. Par Gwendoline Dos Santos et Caroline Tourbe

Publié le 23/12/2020 à 10:00 | Le Point.fr

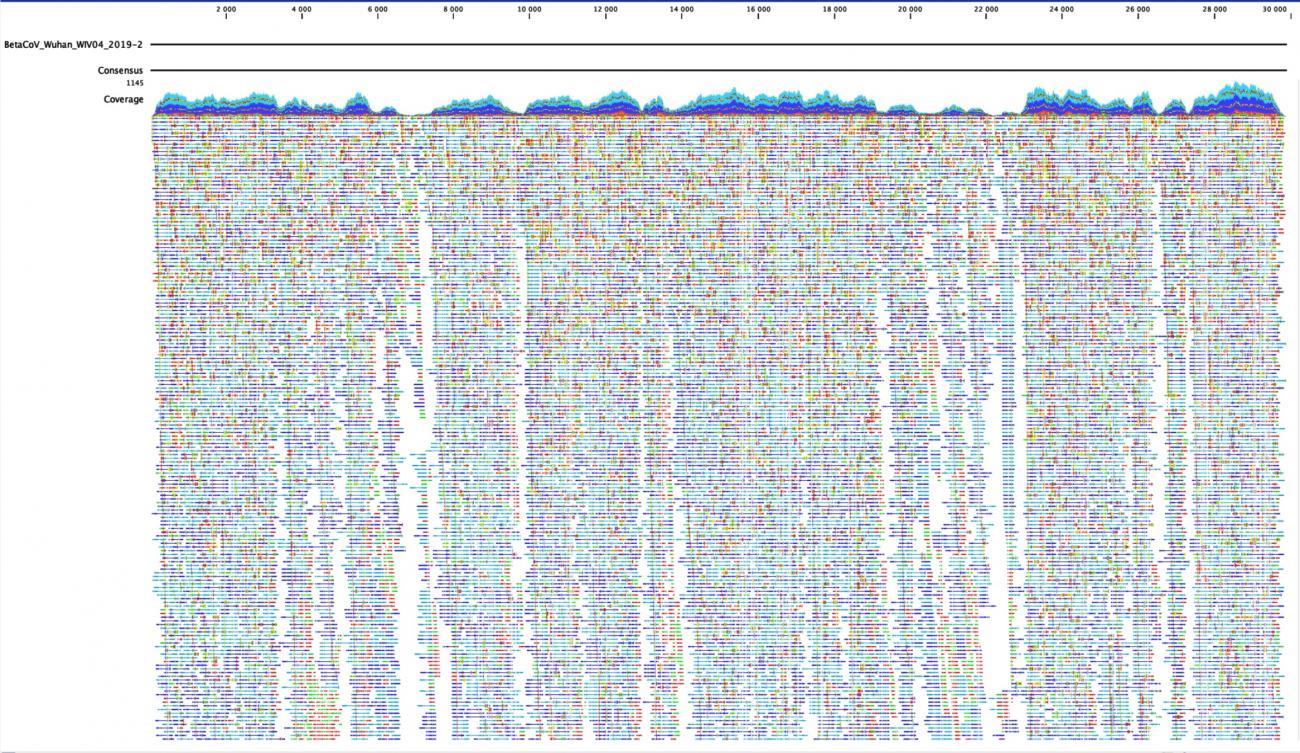

Un virus, un nouvel hôte et des mutations. Voilà le triptyque qui fait s'arracher les cheveux aux scientifiques devenus détectives. Depuis son apparition remarquée dans la population chinoise à la fin de l'année 2019, le nouveau coronavirus s'est révélé particulièrement doué pour infecter les humains. Au cours des premiers mois de la pandémie, son génome a été scruté sous toutes les coutures et, pourtant, il n'a pas révélé la trace de mutations facilitant sa diffusion dans l'espèce humaine. Un peu comme si le Sars-CoV-2 était déjà parfaitement adapté à son nouvel hôte, selon l'analyse menée par Alina Chan, souvenez-vous, cette chercheuse américaine du Broad Institute au MIT, qui a passé son confinement le nez plongé dans les publications.

« Habituellement, le rythme de ces mutations est plus élevé au début d'une épidémie, car le virus est encore mal adapté à la nouvelle espèce et ces mutations améliorent peu à peu son adaptation. Plus l'adaptation est réussie, plus les mutations sélectionnées ralentissent », explique Jacques van Helden. Ce professeur de bio-informatique à l'université Aix-Marseille, spécialiste de l'analyse des génomes, s'est lancé dans la quête des origines du Sars-CoV-2 avec une équipe pluridisciplinaire.

Mais pourquoi ce point détail serait-il si important ? Parce que la détection d'un virus déjà adapté à l'homme laisse de la place à deux scénarios. « Soit le virus a circulé dans la population sous une forme moins virulente, à bas bruit, avant l'apparition de l'épidémie, avant que des mutations apparaissent fin 2019 pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, détaille Jacques van Helden. Soit ce virus a été sélectionné en laboratoire et s'est échappé accidentellement. » Un accident qui se serait produit autour de la date du 6 octobre.

« On est tous d'accord pour dire que l'hypothèse principale reste la zoonose, mais il y a des chaînons manquants et des situations qui posent questions », rappelle pour la énième fois le chercheur, comme s'il avait peur qu'on le fasse passer pour un complotiste. Et son acolyte Étienne Decroly du laboratoire « architecture et fonctions des macromolécules biologiques » (CNRS, université Aix-Marseille) prend des gants : « L'hypothèse qui prime c'est l'origine naturelle, mais il reste des zones d'ombre à éclaircir. » Oui, on a bien compris. Promis. D'autant que la fameuse « Batwoman », Zheng-Li Shi, à la tête de son groupe de recherche spécialisé dans les coronavirus à l'Institut de virologie de Wuhan (WIV), réfute fermement l'idée qu'une fuite aurait pu se produire dans l'un des laboratoires de la ville.

Les deux collègues décortiquent toutes les hypothèses. Et c'est peut-être précisément parce qu'on leur suggère le contraire qu'ils sont si déterminés à ne rien laisser au hasard. Qui leur suggère donc de faire l'autruche ? Le 19 février 2020, 27 éminents scientifiques du monde des virus ont cru bon de prendre la plume pour rappeler tous leurs collègues à l'ordre. Publiée dans The Lancet, l'une des plus prestigieuses revues de sciences médicales, leur lettre explique, pour faire court, que leurs homologues chinois contribuent à lutter contre le virus, qu'ils ont rendu leurs données publiques, qu'il faut les soutenir, qu'il existe déjà un grand nombre d'indications selon lesquelles le nouveau virus est d'origine naturelle, mais surtout ils écrivent précisément : « Nous sommes unis pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le Covid-19 n'a pas une origine naturelle. »

Le ton est donné ! Comprenez : ceux qui travaillent sur d'autres pistes que la zoonose sont des complotistes. Étienne Decroly en est encore abasourdi : « Je n'ai jamais vu ça ! Un papier qui dit au monde scientifique quelles sont les questions qu'il a le droit de se poser, c'est juste l'opposé de la démarche scientifique ! »

Une affirmation dogmatique

Le grand découvreur de virus Jean-Michel Claverie du laboratoire « information génomique et structurale » (CNRS, université d'Aix-Marseille), lui, se marre : « C'est simple, si vous n'êtes pas d'accord avec la doxa ambiante, vous êtes un complotiste. Si vous dites tout pareil que le gouvernement, vous êtes un expert ! Il ne faudrait quand même pas oublier qu'on est en Chine ! Imaginez un directeur d'un grand institut de virologie qui avoue à sa hiérarchie qu'il a déclenché une épidémie mondiale à la suite d'une erreur en laboratoire, je pense qu'il ne va pas juste s'en tirer avec un blâme. »

Jean Michel Claverie, virologue a la retraite, ancien directeur du Laboratoire Information Genomique et Structurale (IGS) de l'Universite d'Aix-Marseille © Max BAUWENS/REA / Max BAUWENS/REA

Comme à son habitude, le bio-informaticien Jacques van Helden décortique les arguments scientifiques à disposition de la communauté pour permettre aux auteurs d'être aussi affirmatifs. Son constat est ferme : « En science, toute hypothèse doit être réfutable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais on doit se donner la possibilité d'envisager de nouvelles découvertes qui viseraient à la remettre en question. Si une hypothèse n'est pas réfutable, c'est un dogme. Le dogme n'a pas sa place en science. On est tenu à une exigence permanente de réfutabilité, et une théorie est valide tant qu'elle résiste à la réfutation », rappelle-t-il.

On peut décidément dire que, dans cette crise, The Lancet aura fait quelques boulettes. Après le retentissant « LancetGate » et l'affaire de l'hydroxychloroquine, voilà le plus grand journal médical de la planète s'essayant au dogme. Et un peu de patience, on ne vous a pas encore tout dit. Attendez de voir leur dernière casserole au prochain épisode.

Revenons aux origines de notre virus, il faut donc pouvoir réfuter toutes les hypothèses, y compris celles d'un papier publié dans Nature Medicine, sous le titre : « The proximal origin of Sars-CoV-2 » (Andersen & al.) qui tournent autour de cette phrase clé : « Nos analyses montrent clairement que le Sars-CoV-2 n'est pas une construction de laboratoire ou un virus délibérément manipulé. » La majeure partie de la communauté scientifique, la tête dans le seau et le seau sur la tête, a avalé d'un trait cette conclusion sans l'avoir forcément visée de près.

Pas Étienne Decroly ni Jacques van Helden, qui avancent tous les deux le même argument massue : « Les manipulations de laboratoires ne laissent pas forcément de traces. » Pour eux, les hypothèses doivent tenir compte de ce qu'il est réellement possible de réaliser dans les laboratoires de virologie. « Et dans certains laboratoires, la manipulation du génome de virus potentiellement pathogène est une pratique courante, notamment pour étudier les mécanismes de franchissement de la barrière d'espèces », insiste Jacques van Helden.

Etienne Decroly, biochimiste et directeur de recherche a l'universite d'Aix Marseille © Max BAUWENS/REA / Max BAUWENS/REA

À la question simple : est-on capable de faire la différence entre un virus trafiqué et un virus 100 % naturel ? le virologue Étienne Decroly répond formellement : « J'en suis incapable. » Aujourd'hui, grâce aux technologies de construction des gènes synthétiques, il est effectivement possible de fabriquer une molécule d'ARN et de l'injecter dans des cellules, pour obtenir un vrai virus capable de circuler naturellement. « C'est d'ailleurs ce qu'a fait une équipe suisse, elle a recréé un virus Sars-CoV-2, complètement synthétique, complètement efficace rien qu'en utilisant le génome publié ! » souligne Bruno Canard, fin connaisseur du monde des coronavirus sur lesquels il travaille au sein de son laboratoire « architecture et fonctions des macromolécules biologiques » (CNRS), avec notamment le virologue Étienne Decroly.

Des expériences en laboratoires

En réalité, sur les paillasses, il n'y a même pas besoin de lever le petit doigt pour modifier un virus. « À partir du moment où on cultive des virus en milieux cellulaires, même sans les bidouiller, ils évoluent et peuvent se modifier tout seuls. On n'est dès lors pas à l'abri d'un accident, et il y en a eu plusieurs dans l'histoire récente ! » rappelle Serge Morand*, écologue au Cirad, grand spécialiste des virus émergents en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas un secret, dans les labos, on fait… des expériences.

En virologie : on collecte des virus, on les caractérise, on les fait pousser, on regarde comment ils se comportent dans leur hôte… En particulier, cela fait partie des missions du laboratoire de Zheng-Li Shi à Wuhan qui collecte des virus en milieux naturels pour voir si certains présentent des dangers pandémiques. L'une des manières de vérifier cette potentielle dangerosité d'un virus, c'est de tester sa capacité à passer d'un animal à un autre. Pour ce faire, les chercheurs pratiquent des passages successifs entre espèces. Il s'agit d'inoculer le virus à un animal, comme le furet par exemple. Une sélection artificielle, au sens darwinien du terme, s'exerce sur le virus pour qu'il s'adapte à son nouvel hôte. Ce transfert permet de sélectionner les souches les plus aptes à passer à une autre espèce, comme la civette. « On va s'appuyer sur les mutations naturelles aléatoires et à chaque génération sélectionner les mutants aux caractéristiques intéressantes », explique van Helden. Un peu comme un éleveur bovin sélectionne dans sa ferme sa meilleure vache laitière, le virologue sélectionne dans ses éprouvettes le virus le plus apte à infecter les cellules. Sachant que cette méthode de sélection se réalise aussi en utilisant de simples cellules mises en culture, animales comme humaines.

Le passage successif entre espèces ou sur cultures cellulaires est l'une des hypothèses explorées par Karl et Dan Sirotkin dans un article datant d'août dernier dans Bioessays. L'article retrace les expériences possibles en laboratoire et attire l'attention sur le fait qu'elles sont aussi capables d'accélérer le rythme d'évolution d'un virus, comparé à celui qui s'opère dans la nature. Dans une grotte, quand un virus tente de passer d'une espèce à l'autre, il y a beaucoup d'échecs. « En laboratoire, on multiplie les chances, on répète l'expérience jusqu'à ce qu'elle marche », note Jacques van Helden.

Le directeur du Centre d'infection et d'immunité à l'institut Ide Lille, Jean Dubuisson, précise : « Les passages successifs sur un même type de cultures cellulaires ont plutôt tendance à atténuer les virus. » Ce qui est effectivement en contradiction avec l'apparition ex nihilo de ce site furine, qui se révèle d'ailleurs instable et est perdu rapidement en cultures cellulaires. En effet, le virus doit s'adapter à un seul type de cellule et n'a pas à gérer tout un organisme avec un système immunitaire hostile : il peut donc perdre des fonctions. « C'est d'ailleurs de cette façon qu'ont été élaborés les premiers vaccins atténués contre la fièvre jaune ou la rougeole. Les virus ont été passés un grand nombre de fois sur des cultures cellulaires et, à la fin, on a obtenu des virus qui ont trouvé leur équilibre avec les cellules dans lesquelles on les a propagés et ont perdu de leur pouvoir pathogène », poursuit le chercheur.

Mais venons-en aux expériences qui provoquent le plus de fantasmes : la recombinaison de virus par génie génétique. Il s'agit de modifier le génome du virus avec des outils moléculaires pour le rendre plus efficace. Dans le jargon scientifique, on parle de « gain de fonction ». Prenons un exemple : un chercheur dispose d'un virus de chauve-souris et souhaite vérifier si l'ajout dans son génome d'un petit bout de celui d'un virus de pangolin, de cerf ou de serpent le rend plus infectieux. Il recrée ainsi un virus chimère, avec de nouveaux caractères qu'il peut étudier. C'est un jeu d'enfant ! « Je reçois tous les jours par mail des publicités de kits avec lesquels dans la nuit je peux fabriquer le virus le plus mortel qui soit, juste en changeant sa spike par exemple. C'est no limit ! » soupire Bruno Canard.

Loin d'être de la science-fiction, ce type d'expérience a déjà défrayé la chronique en 2011. Un chercheur hollandais, Ron Fouchier, avait transformé des virus de grippe aviaire en virus capables de se transmettre facilement d'homme à homme. Son but au départ était de déterminer quelles mutations pourraient s'avérer dangereuses et conférer au virus un potentiel pandémique. « Pour se prémunir de la souche, il a créé la souche qu'il craint ! » tonne Jacques van Helden. À l'époque, cela avait d'ailleurs déclenché une vive inquiétude dans la communauté scientifique, au point de suspendre tout financement public de ce type d'expériences aux États-Unis entre 2014 et 2017.

L'objectif de ces expériences n'est pas de créer des virus destinés à être relâchés dans la population. « Il faut le dire explicitement ! martèle Jacques van Helden. La finalité de ces expériences est de comprendre les mécanismes infectieux, détecter les souches potentiellement dangereuses afin de mettre en place des programmes de surveillance et, dans certains cas, des stratégies vaccinales. Ensuite, il faut être conscient des risques et analyser la balance bénéfice/risque du type d'expérience. »

Ces expériences de gain de fonction sont-elles un passage obligé ? « Non, il y a toujours moyen de faire autrement. On peut simuler l'explosion d'une bombe atomique sans avoir à la faire exploser », remarque encore Bruno Canard. Pour Jean Dubuisson, même son de cloche : « Il y a toujours un risque avec le gain de fonction. Nous procédons plutôt à des pertes de fonction, et surtout nous ne travaillons pas sur des génomes complets. Il est beaucoup plus intéressant d'inactiver des séquences pour essayer de comprendre leur rôle sans prendre de risque. » Il n'empêche que ces expériences de gain de fonction sont pratiquées au vu et au su de tous. Mais même quand toutes les bonnes pratiques de laboratoire sont respectées à la lettre, et même si c'est réalisé dans des laboratoires de haute sécurité de type P3 ou P4, des Alcatraz pour virus, le risque est inaliénable.

Bruno Canard, microbiologiste et directeur de recherche a l'Universite de Aix-Marseille © Max BAUWENS/REA / Max BAUWENS/REA

Pour autant, absolument rien n'indique que cela s'est produit avec le coronavirus qui nous préoccupe actuellement. D'ailleurs, pour François Balloux, le phylogénéticien à l'University College de Londres, comme pour d'autres scientifiques, l'hypothèse du « gain de fonction » sur le Sars-CoV-2 n'est pas sérieuse. « Quand on le regarde, il n'a rien d'aussi atypique ou surprenant sur ces capacités d'infection des cellules humaines qui nécessiterait d'avoir eu recours à ces techniques. L'évolution pourrait suffire à expliquer son existence. » Éric Leroy, spécialiste des zoonoses, directeur de recherche à l'IRD (Institut de recherche pour le développement), est encore plus virulent : « Pour moi, ce sont des élucubrations. À un moment donné, le scientifique, quand il interprète des données, forcément il n'est pas totalement objectif et neutre. Il a sa sensibilité personnelle, politique, sociale, qui oriente son interprétation, c'est normal, on est des hommes avant tout. »

* « L'homme, la faune sauvage et la peste », Serge Morand, 2020, Ed. Fayard, 352 p., 21,50 euros.