Suite...

Ça, j'aime bien. Si les caciques qu'on entend encore trop souvent parvenaient à ce niveau, ce serait une révolution !

Le genre de revue que j'affectionne car le contenu permet de sortir de sa zone de confort et de prendre des chemins de traverse.

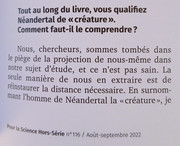

Les recherches en préhistoire, toutes disciplines rattachées confondues, ont explosé au cours de ces dernières années. Passionnant, mais il faut pouvoir suivre, notamment pour les questions de génétique, parce que ça peut devenir très technique. Par chance, nous pouvons compter sur d'excellents chercheurs pédagogues qui savent partager leur savoir.

Le contenu de l'extrait de l'article est implacable, parce que c'est exactement la problématique qu'il faut garder à l'esprit, en clair, sortir des sentiers battus et apprendre à se méfier de soi-même.

Des ouvrages rédigés par des psychanalystes, je m'en suis coltiné aussi quelques-uns.

Maintenant, je sature. Il y a une dynamique d'enfermement dans leurs propos, je parle des "purs et durs" de la chose.

Oser encore sortir encore Lacan de sa boîte et l'utiliser, en 2022, comme référence, c'est proprement ahurissant. Il faut soit avoir un sérieux grain, apprécier le ridicule inouï, aimer manipuler son monde, ou encore satisfaire son pouvoir de dominance sur l'autre, les autres, et se conforter, jalousement, dans sa position de "sachant" en la bétonnant. Ce n'est plus tenable.

Je peux comprendre aussi les questions d'égo de certaines sommités. Avoir dépensé autant de temps dans les méandres psychanalytiques et finir par s'apercevoir que la psychanalyse, ce n'est que de l'entubage, ça doit faire mal à son narcissisme. La claque étant qu'ils s'aperçoivent, s'ils s'en rendent compte et s'ils veulent bien l'admettre, que non! ils ne savent pas, ou pas grand chose.

Sur ce fil, il y a un paquet d'informations, dont l'état de l'enseignement de la psychanalyse au niveau universitaire. Là aussi, il y a des questions à se poser.

C'est un focus sur l'état actuel des connaissances, sourcé, documenté, par rapport à un sujet.

Quand on tombe sur ce genre d'affirmation (la citation) présente sur ce fil, là aussi il y a des questions à se poser. Mais bon, il s'agit d'un cas hors norme.

viewtopic.php?t=16861#p624732

Je n'ai pas de formation psy basique, sanctionnée par des diplômes, à proprement parler. J'ai cependant été conduit à m'y intéresser, à "m'immerger", à suivre différents stages de formation, pluri-disciplinaires.

J'ai également touché à l'interdisciplinarité active. Mon cheminement s'est construit au hasard de rencontres déterminantes, de circonstances. Un parcours somme toute classique et banal.

Comme pour beaucoup de personnes, Freud, et la psychanalyse, étaient inscrits aux cours de philosophie, en première, au lycée. J'avais 16 ans.

Intéressé et intrigué par la nouveauté, du moins au début, j'ai peu à peu commencé à devenir réticent face au discours psychanalytique. J'accrochais de moins en moins, sans trop savoir pourquoi, je ne disposais pas des outils adéquats permettant de dépasser ce stade d'impression. Par la suite, au cours de lectures, j'ai peu à peu développé des connaissances, dans d'autres domaines, qui ont conduit à l'élaboration progressive d'un esprit critique.

Ma "rencontre" avec deux personnages, très tôt, Stanley Milgram et Henri Laborit, ont favorisé la suite, c'est à dire, concrètement et pragmatiquement, les remises en cause.

Il est des épisodes étranges, dans l'existence. Etranges et prédisposants...

Un film fut décisif: "I...comme Icare", film d'Henri verneuil (1979), avec Yves Montand comme acteur principal.

Dans ce film, les thèses de Stanley Milgram concernant la soumission à l'autorité, étaient exposées, magistralement.

Ce film est devenu une référence pour ces dernières.

Un choc! Et pour cause...

Le second fut provoqué par un autre film, "Mon oncle d'Amérique", d'Alain Resnais (1980), où étaient présentées les thèses d'un certain Henri Laborit, totalement inconnu du grand public, excepté dans certains milieux scientifiques.

Ces deux films furent et restent de grands succès populaires, boudés par l'intelligentsia du moment, à leur sortie, intelligentsia à comprendre dans le sens de "ceux qui savent", et qui prétendent déterminer comment il faut savoir penser: il y a, selon leur grille de lecture, de bonnes et de mauvaises façons de penser. En 2022, nous en sommes toujours là, peut-être un peu moins avec les possibilités offertes par internet.

Une histoire, et une question de déclencheurs...

Les travaux de Milgram et de Laborit ne sont toujours pas, pour le fond, réfutés. Pour la forme, comme je l'ai souvent répété, elle est tributaire de contextes environnementaux particuliers. Un individu est et reste le produit de son époque, ce que Laborit, précurseur en la matière, avait parfaitement identifié il y a plusieurs décennies. Ce qui ne plaisait pas à nombre de philosophes qui le détestaient au plus haut point pour certains.

Cruellement, impitoyablement, l'histoire a tranché.

Le verdict est sans appel. La métaphysique est une chose, la réalité dans ce qu'elle a de plus trivial en est une autre.

En écrivant cela, je ne fais que réinventer la roue.

praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius

praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius