Dash a écrit : 23 sept. 2020, 02:41Mon "un pour 5" était faux.

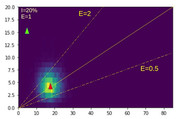

En fait, c'est légèrement plus juste que 1/4. En %, cela correspond à la probabilité qu'aucun effet ne soit observé* si M est présent (=17/(68+17)) ou si M est absent (=4/(16+4)). Ces probabilités sont de 20% que M soit présent ou non, donc elles s'annulent. On peut aussi utiliser les probabilités inverses (80%) qui correspondent à un effet de M ou de l'absence de M. En tant que méthode d'approximation, le ratio est une bonne approche: ce qui est important est de comparer l'ensemble des 2 groupes. Et c'est ce que de nombreuses personnes n'ont pas tendance à faire.

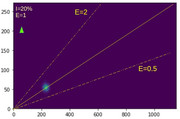

Sur le plan des probabilités, la matrice 68 / 17 / 16 /4 ne diffère pas vraiment de 1156 / 289 / 272 / 68 (j'ai multiplié par 17). Mais 1156 est largement supérieur à 68 ce qui donne l'impression que, dans le second cas, il y a un fort effet de M.

Le chiffre que les gens oublient souvent est le "4" (i.e., qui correspond à une absence d'effet quand M est absent) et tendent à faire des comparaisons intuitives (i.e., rapides) entre un effet de M (68) et soit l'absence d'effet (17), soit l'effet quand M est absent (16). Des études montrent que plus la différence est grande dans ces comparaisons (ex., 68-17 << 1156-289 ou 68-16 << 1156-272), plus les gens ont tendance à conclure à un lien causal. Mettre en évidence ce biais cognitif est l'intérêt de ne pas faire des groupes égaux (ce qui n'empêche pas que la répartition permet des inférences statistiques**).

Il y a autre chose à dire mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant.

Jean-François

* Pour simplifier la description, je prends une absence de S comme un effet.

** Bien entendu, s'il fallait penser "irl", il faudrait que les groupes soient randomisés, équivalents en termes de sexe/âge/condition/etc., et on garde tous les sujets qui ont terminé l'étude. On n'est pas chez Ra

pult, on cherche pas à prétendre que M a un effet malgré que les résultats ne suivent pas

"La religion est un poisson carnivore des abysses. Elle émet une infime lumière, et pour attirer sa proie, il lui faut beaucoup de nuit." (Hervé Le Tellier, L’anomalie)