RGL a écrit :Quelques éléments (bien qu’il n’y ait pas grand chose à tirer de ce type de débats…)

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Ça commence bien.

Mmm... Pas malin de ma part d'avoir laissé ce passage. J'aurais très bien pu le censurer sans que ça gène. Tant pis...

Quirion : Il est absurde de séparer l’éolien et le solaire dans les calculs comme Jean-Marc Jancovici le fait.

RGL : Le cas hivernal critique n'a ni vent ni ensoleillement sur une période de plusieurs jours ou plus: pas moyen de jouer sur la complémentarité. Bien entendu, faire une étude séparée n’est pas optimal, ça s’appelle un calcul au premier ordre, revendiqué.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:531- Les cas de plusieurs jours sans solaire ni éolien sont assez rares (et quasi inexistants à l'échelle régionale européenne). C'est dommage (et erroné) d'en faire une généralité dans une étude ne faisant que du "1er ordre".

Compte tenu de cette remarque, en restant toutefois dans un objectif d'estimation d'ordre de grandeur, quelle correction chiffrée apporter au raisonnement/calcul réalisé par JMJ pour obtenir une estimation selon toi plus correcte et prudente ? Plus précisément...

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53...3 - Ne pas prendre en compte l'existant (hydro, th. ren., flexibilité des consommations...) même sommairement rend les résultats plutôt irréalistes.

Du coup, si tu réalisais un calcul d'ordre de grandeur réaliste, quel calcul ferais tu ? et quel en serait le résultat ?

JMJ suppose qu’il faut stocker toute l’électricité produite par les renouvelables.

C'est une caricature d'un raisonnement un peu plus subtil (bien que déjà considéré comme caricatural par JMJ) que voici :

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Je n'ai rien vu de plus subtil dans l'explication, mais bon, je ne suis pas une référence dans ce domaine.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53JMJ fait ici une erreur conceptuelle importante : il considère que les capacités de stockage doivent correspondre aux capacités (max) de production, alors que

dans la réalité elles correspondent à la gestion des pics de consommation par rapport à la production disponible à ces moments

Oui, bien sûr. Il faudrait corriger ce point. Il affecte probablement fortement l'ordre de grandeur.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53De ce fait, il faudrait les appliquer à l'ensemble de la production et non pas à une source particulière (même si il faut moduler en fonction du mix car certaines sources en induisent davantage).

Oui aussi. A noter qu'au départ, dans le calcul de JMJ, son objectif était, à titre illustratif, de raisonner sur un cas extrême, 100% d'ENR.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53

- Les STEP existaient bien avant l'apparition des EnR (Eolien et PV). Pourquoi ?

- Pendant l'hiver 2022/23, le nucléaire a été pas mal intermittent

(maintenance, toussa...), il aurait bien eu besoin de capacité de stockage, non ?

- Dans le cas d'habitat isolé (fermes en montagne), la batterie est dimensionnée par rapport aux consommations prévues et les panneaux solaires sont dimensionnés pour pouvoir charger les batteries. Jamais le contraire.

- C'est la seule étude (à ma connaissance) qui propose de tout stocker. Dans la plupart des études, pour un mix sans fossiles et sans nucléaire (ex

Australie)

les capacités de stockage nécessaires sont estimées à 15-20% de la production moyenne. Sacrée différence.

Ca veut donc dire (si j'ai compris) que le ratio

R = (puissance appelée - puissance fournie )/(puissance fournie) par un parc 100% ENR reste (presque) systématiquement dans la

plage 0 à 15%-20% de la puissance moyenne ? Et que les cas où l'écart entre puissance possiblement appelée et puissance max disponible sort de cette plage sont suffisamment rares et faibles pour être compensés par une hausse appropriée du coût de l'électricité + d'éventuelles coupures totales d'approvisonnement des activités non critiques ?

Qu'en est-il, par ailleurs, de la capacité de stockage, mais cette fois en termes d'énergie. Elle représente 15%-20% x 1 jour ? 15%-20% x 2 ou 3 jours ? Je suppose que ça détermine le coût des batteries et le volume des ressources nécessaires à leur fabrication. Les ressources disponibles à l'horizon 2050 sont-elles suffisantes ? Je ne connais pas le sujet batteries (en forte évolution positive à ce qui m'a été dit).

Enfin, en termes de surfaces de sol nécessaires à un parc ENR couvrant 70% des besoins d'électricité à l'horizon 2050 par exemple (avec un objectif de puissance disponible dépendant du niveau de croissance accepté malgré l'impact écologique néfaste de cette croissance), les ordres de grandeurs des m² de sol requis sont ils compatibles avec les besoins d'autres susages des sols (

forêts, biocarburants, surfaces agricoles requises même si on diminue beaucoup ce besoin en réduisant notre consommation de viande bovine, donc les surfaces agricoles très supérieures requises par calorie alimentaire fournie et si, en plus, on optimise les solutions de type double usage des sols telles que les

serres agricoles par exemple)

A ce que j'ai pu lire de ci de là, il y a des questions non tranchées (me semble-t-il) au sujet de la compétition entre usages possibles des sols. D'une part il y a des incertitudes, comme de possibles bons technologiques et, à l'inverse, de possibles impacts écologiques défavorables, notamment en termes baisse de rendements agricoles et de baisse de capacités d'absoption CO2 par les forêts (à cause des hectares brûlés mais aussi à cause de la

baisse de l'humidité des forêts dans certaines zones), de possibles impacts dus à la raréfaction de certaines ressources et de possibles impacts règlementaires (affectant à la baisse la performance de différents secteurs industriels et agricoles, possiblement amplifiés par la chute des exportations de certaines ressources par des pays voulant les conserver pour eux). D'autre part, les arbitrages sont difficiles (1).

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Pour mémoire : Si les hypothèses sont caricaturales, en général les résultats le sont aussi.

Oui, d'accord. Il faut viser l'adéquation du niveau de qualité+fiabilité de l'approximation à l'objectif visé sans rendre le calcul trop complexe (pour éviter, notamment, une perte de clarté). Ca nécessite une bonne maîtrise du sujet...

...que je n'ai pas, d'où mes questions.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Note : Pour les énergies consommant de la matière (fossiles, nucléaire) il est bien évidemment important de ne pas gâcher la production. Pour les EnR ne consommant pas de matière (PV, Eolien), débrancher une production n'a aucun impact

(sinon de ne pouvoir vendre le surplus, mais il ne coûte pas cher en cas de surproduction). Et il revient bien moins cher de débrancher quelques panneaux ou éoliennes que d'installer du stockage en plus.

Ok. Ca rejoint ta remarque sur le fait qu'il suffit de dimensionner le parc PV pour passer les pics puisque, d'après ta remarque, une marge sur ces pics à des fins d'optimisation financière des ENR n'est pas requise.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Accessoirement, tout stocker implique que pas mal de stockages ne seront que rarement déchargés. Très mauvaise utilisation de moyens coûteux.

Oui, OK aussi.

L’article de Jean-Marc Jancovici ne mentionne que les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) pour stocker de l’énergie. Il existe d’autres technologies, et il est justement intéressant de les combiner. Certaines ont un coût par unité d’énergie faible comme le power-to-gas.

Une autre possibilité mais qui soulève pas mal d’interrogations.

Methanation / Power-to-gaz : Est-ce que ça peut marcher à grande échelle?.

A l’heure actuelle, aucune solution de stockage n’a été développée à l’échelle. Raisonner sur des coûts actuels ou des tendances projetées alors que le système énergétique « à la bonne l’échelle », et ces conséquences économiques, seront très différents est limité.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Mais ça ne gène pas à l'étude de proposer un 100% stockage par STEP alors que JMJ sait bien que ce sera physiquement impossible (on ne va pas inonder chaque vallon en France, non ?).

Il oublie que des systèmes de batteries sont déjà en place à bonne échelle (

Australie) et que c'est bien moins cher que les STEP et avec de meilleurs rendements (90% vs 75%)

(et bien plus souple géographiquement et donc avec moins de lignes à adapter)

Ce point me semble indiquer un besoin de mise à jour des études de carbone 4 et, peut-être bien, une collaboration plus étroite avec des chercheurs ou instituts de recherche sur ce sujet.

Je me demande s'il n'y aurait pas un petit effet chapelle dans les attitudes des différents acteurs sur le sujet crucial du mix énergétique (tout en étant vigilants sur les conséquences climatiques et écologiques de ces choix et pas seulement sur un objectif de croissance qui me semble "douteux"). Bon. C'est comme ça...

...ces biais sont forcément toujours là un peu partout mais, selon moi, ils ne sont pas systématiquement insolubles et il faut essayer de les corriger.

RGL a écrit :Plus généralement et malheureusement, le domaine de la prospective touche à la limite de l’approche scientifique : une simulation n’est pas la réalité et il n’y a pas à l’heure actuelle de moyen de vérifier automatiquement leurs biais et limitations. Même en passant des semaines à temps plein sur chaque simulation, il n’est pas possible d’arbitrer objectivement.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Bottage en touche. Je peux le comprendre, il n'a peut-être pas le temps de détailler pour quelques pinpins sur un forum lambda.

Il est même possible que ça ne puisse pas sortir du cercle d'un petit nombre de chercheurs spécialistes du domaine (ça rejoint d'ailleurs ce que tu dis là) avec en plus des débats non tranchés, même entre spécialistes, en raison de la multiplicité et de la complexité des effets et des liens de cause à effets (ne pouvant, parfois, pas être négligés pour obtenir un résultat non pas précis mais même, parfois, seulement fiable).

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Le fait de faire des hypothèses à une seule source d'énergie a comme travers (voulu ?) d'affecter tous les coûts de stockage à cette seule source. Le fait de stocker toute la production augmente considérablement les coûts (qu'il suffit alors de "subtilement" affecter à la source choisie).

Avec une variabilité résiduelle (croissante avec le pourcentage d'énergie fournie par le parc global PV+éolien) qu'il faut compenser.

A tout cela s'ajoute (vis à vis du mix énergétique global) le problème de la probable réélection de Trump (je le crains). Il va aggraver assez sérieusement le sujet (il veut forer, forer, forer dit-il... Bon)...

...Mais c'est pas mieux en Chine. La Chine veut accentuer l'exploitation du charbon. Heureusement que la polution due aux véhicules thermiques en ville (et les problèmes de santé induits) a amené la Chine à faire un virage très conséquent en direction de l'électrification de l'industrie automobile (3)...

...mais bon, si l'électricité chinoise repose pour une part importante sur des centrales thermiques au charbon, on est un peu mal barrés (mais on le sait déjà).

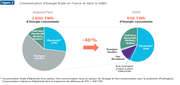

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53--> Ce sont donc deux hypothèses artificielles et erronées qui permettent à cette étude de dire que les EnR sont 10 x plus chères que le nucléaire. Toutes les autres études (

RTE,

IEA,

Shirizadeh-Quirion,

Osmond-Autralia...) donnent des coûts EnR proches de ceux du nucléaire ou plus bas (PV surtout) entre 40 et 70 €/KWh [70 €/

MWh] (avec l'éolien offshore et l'hydro qui sont souvent plus chers, sans parler des smr).

Je sais qu'effectivement les coûts du photovoltaïque ont considérablement baissé (toutes les sources sont d'accord sur ce point). Maintenant, en chiffres :

Le site

Evolution des coûts du photovoltaïque (de vente de photovoltaïque. Hum, donc...) donne des estimations très favorables au PV et à l'éolien. En 2021, il donne, pour le nucléaire, un coût 4 fois supérieur en USD/MWh par rapport à celui du photovoltaïque et de l'éolien.

- 36 USD/MWh pour le solaire

- 38 USD/MWh pour l'éolien

- 167 USD/MWh pour le nucléaire

LCOE - Levelised Cost of Energy : rapport du coût complet d'une énergie (incluant les coûts d'investissement, de fonctionnement et de fin de vie de l'équipement) sur l'énergie totale produite durant la période de vie de l'équipement.

Mouaaaaaiiis !

Voyons les estimations de ce blog

Le blog happ-e mis à jour (paraît-il) en 2022

- Le coût moyen de production d'énergie nucléaire.

Entre 59,8€ et 109€/MWh selon qu'il s'agisse d'une ancienne ou d'une nouvelle centrale non encore amortie.

Source : Cour des comptes

.

- Le coût moyen de production d'énergie éolienne

Entre 90€ (pour l'éolien terrestre)* et 200 € /MWh (pour l'éolien offshore - estimation -). Une énergie encore chère à produire mais les perspectives de réduction de coûts sont réelles, dans un avenir à très court terme.

Source : Syndicat des énergies renouvelables

.

- Le coût moyen de production d'énergie hydraulique

Entre 15€ et 20€ /MWh ???? [dit ce blog] C'est, de toutes les énergies primaires, la moins chère à exploiter de très loin [Maaaa foooi !]. Un seul problème cependant : la difficulté à construire en nombre des barrages.

Source : CRE/Cour des comptes

.

- Le coût moyen de production d'énergie solaire (photovoltaïque)

142€/MWh. Là encore les coûts sont encore un peu élevés, d'autant que c'est l'une des énergies renouvelables les plus faciles à produire. Mais elle nécessite la pose d'énormes surfaces de panneaux photovoltaïques.

Source : délibération CRE mars 2014 pas récent, donc, c'est peut-être une petite partie de l'explication.

Booooon !

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53En outre, d'autres "approximations" vont toutes dans le sens de défavoriser les EnR et/ou de donner les chiffres incohérents :

Le fait de ne pas prendre en compte les autres sources décarbonées (hydro, thermique) existantes élimine des

capacités de pilotage et l'équilibrage liées au mix énergétique et fausse les besoins en puissance installée.

Le fait de ne pas prendre en compte les

capacités de répartition / effacement / flexibilité de consommation existantes (cf

ce post) fausse encore davantage les résultats.

Je vois tout à fait ce que tu veux dire là.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Le fait de ne pas prendre en compte les échanges internationaux (source importante d'équilibrage contrairement à ce que dit l'étude) fausse encore plus les choses.

Oui, OK. Attention toutefois aux problèmes de souveraineté et aux moyens de chantage pouvant découler d'une dépendance entre pays. On a vu l'impact de la guerre en Ukraine sur les cours du pétrole.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Je comprends bien qu'il s'agit de calcul "de premiers ordres", mais mettre de coté autant d'éléments importants du système de production électrique impactant autant l'architecture et les coûts dudit système dénote soit de l'incompétence soit

de la malhonnêteté un parti pris très fort.

Et je ne pense pas du tout que les auteurs de l'étude soient incompétents.

Pour ce qui est des biais de l'étude de JMJ, je pencherais, si c'est le cas, pour un biais répondant à un fort besoin de croire à quelque chose sur lequel on a engagé sa crédibilité et sur lequel un barrage psychologique s'oppose à un retour en arrière.

Pour ce qui est des conclusions sur le mix énergétique optimal à viser, je préfère toutefois (pour l'instant) rester sans certitude sur ce sujet jusqu'à une date ultérieure (beaucoup de facteurs me semblent influer de façon complexe sur les conclusions avec des évolutions difficiles à prévoir de paramètres déterminants) où j'estimerai avoir suffisamment potassé le sujet pour avoir un peu plus confiance dans telle conclusion plutôt que dans telle autre...

...ou dans une conclusion intermédiaire. L'enthousiasme de courte durée pour l'hydrogène par exemple, avant de réaliser ce qu'il impliquait en termes de puissance électrique considérable à installer, doit nous inciter à l'écoute systématique d'arguments mettant en cause telle ou telle de nos certitudes.

Inso a écrit : 16 janv. 2024, 08:53Pour le dire autrement, une étude d'ingénieur (car s'en est une) simplifie un certain nombre d'hypothèses. C'est normal. Mais à ce moment, elle doit appliquer des coefficients d'incertitude raisonnables et vérifier, même approximativement, qu'ils tiennent la route. Si ils ne tiennent pas la route et que les augmenter devient déraisonnable, il faut trouver d'autres systèmes compensateurs qui prennent en charge les cas dépassant les coefficients. Et là, cette étude applique un coefficient déraisonnable de 100% (le stockage) et ne prend en compte aucun des systèmes (flexibilité, sources pilotables...) compensateurs qui sont de plus existants et facilement chiffrables !

OK.

(1) Exemple : dans les années 80 il était d'usage, dans les services de l'EDF en charge du développement commercial de nouvelles applications de l'électricité (une entreprise pourtant totalement publique à cette époque), de mettre toutes les grandeurs du bon côté de leur plage d'incertitude pour vanter les mérites de la pompe à chaleur...

...Un biais commercial qui a eu du bon puisqu'il a favorisé le développement de cette technologie désormais très utile pour réduire les émissions de CO2 (et souvent aussi pour les particuliers au plan financier).

(2) Le choix d'une hiérachie de nos valeurs, de nos priorités et leurs conséquences en termes de choix de solutions demande des négociations difficiles pour obtenir l'adhésion (une adhésion se traduisant, notamment, en quotas, règlementations, taxes, accords commerciaux, traités de paix...). Sans cette adhésion, l'échec est garanti.

(3) Avec un sujet pour la France et pas mal d'autres pays. Les chinois fournissent désormais 60% de la production de voitures individuelles, dixit la conférence de Marc Mortureux, DG de la PFA,

le comité stratégique de la filière automobile, diffusée hier-soir. Il va bien falloir trouver un moyen de protéger notre industrie automobile de la concurrence chinoise, notamment concernant les voitures électriques (par des taxes appropriées si les négociations avec eux le permettent). Ce ne sont pas les automobilistes français eux-mêmes, poussés par un élan de solidarité envers les salariés du secteur automobile français, qui vont acheter des voitures françaises plus chères au motif qu'elles sont françaises. Les constructeurs français ont fait un bon en avant considérable en matière de production de voitures électriques grâce à des investissements appropriés, il faudra bien parvenir à les protéger.

Akine a écrit : 16 janv. 2024, 14:16Une meilleure formulation de ma part pour décrire cette même vision aurait été "0% solaire/éolien à terme". Mais je pensais que ce serait évident vu le contexte.

Pour préciser la position de Janco, à une date récente, sur le mix énergétique maintenant et à l'horizon 2100, voilà ce qu'il dit dans une

interview du 29/11/2023 à centrale supelec : Il dit qu'il n'est pas en mesure de dire quel sera le mix énergétique entre nucléaire et ENR en 2100. C'est loin, mais ça semble indiquer qu'il met peut-être un peu d'eau légère dans son vin sur ce sujet.

Toutefois, à 1h36'17" il dit :

Du nucléaire plus on en fera, mieux on se portera.

à 1h37'40" il dit :

L'éolien et le solaire demandent, par kwh produit, 10 à 50 x plus de métal que le nucléaire. Donc dans un monde dans lequel la ressource métallique va devenir un sujet, exploiter une énergie par nature concentrée et qui utilise peu de matière, ça sera fatalement, à l'arrivée, quelque chose de supérieur à utiliser une énergie diffuse dans l'environnement et qui nécessite de multiplier une grande quantité de collecteurs pour pouvoir en bénéficier.

Ca ne veut pas dire qu'il ne faille pas rajouter des éoliennes et des panneaux solaires parce que c'est la seule chose qu'on puisse rajouter rapidement, mais ça veut dire que à terme, le choix n'est pas tranché et il faut bien réfléchir à ce que l'on a l'intention de faire, et je ne suis pas du tout sûr, si on se projette en 2100, que c'est un système majoritairement éolien et solaire qu'il faut viser...

...je ne suis pas du tout sûr de l'inverse non plus aujourd'hui.. On a un angle mort important dans l'analyse d'un système électrique à long terme. et je pense que c'est un chantier qu'il faut ouvrir dare dare car les infrastructures qu'on construit aujourd'hui durent le siècle. Un réacteur nucléaire, une ligne à haute tension, ça va nous amener à la fin du siècle... Un débat devrait intéresser la société civile, si on fait du nucléaire, quel nucléaire on fait.

"