Le problèmes des biens gratuits

Je réponds ici à la partie de votre message ayant trait à "la tragédie des biens communs". Cette notion est présentée par une métaphore (des champs gérés collectivement) proche de notre problème actuel : la gestion globale des ressources renouvelables et non renouvelables.

De mémoire, Janvocivi nous fait remarquer (je ne sais plus dans quelle vidéo) que pour parvenir à faire bénéficier environ 8 personnes :

- d'un peu d'air à 1 bar et 20°C pour respirer,

- d'un peu d'eau pour boire,

- et de quoi nous alimenter,

on a une bonne idée du coût nécessaire : 150 milliards d'US$, le coût de l'ISS, soit environ 20 milliards d'US$ par personne. Voilà ce que coutent, en réalité, ces 3 ressources gratuites, l'eau, l'air ainsi que les animaux et les terres cultivables, bases de notre alimentation (des ressources que notre planète mets, pour l'instant, gratuitement à notre disposition) :

20 milliards d'US$ par personne

Malheureusement donc :

- l'eau de la mer est gratuite,

- les terres cultivables et les forêts, la planète nous en a fait cadeau,

- le pétrole dans le sol, il est gratuit (c'est son extraction et sa transformation qui ont un coût),

- l'air que nous respirons, il est gratuit lui aussi...

Gros problème donc...

...

comme tout ce qui est gratuit, ou moins cher que ce que cela coûte, on gaspille ces ressources.

La tragédie des biens communs

Jean-Francois a écrit : 30 déc. 2021, 22:46Même la raison peut entrainer des dérives. Cela tient de la "

tragédie des bien communs": s'il est rationnel de profiter d'une ressource qui est facilement accessible et peu chère, cela augmente le gaspillage et peut entrainer une raréfaction de la ressource. Évidemment, on peut contourner le problème en changeant le point de vue "raisonnable" pour celui du groupe mais cela entre en conflit avec les intérêts de chacun.

Je cite un extrait de ce document car il illustre une partie de notre difficulté actuelle.

[Il s'agit de] l’exemple des terres communales que les bergers partagent pour faire paitre leurs vaches (en anglais ces terres se nomment commons). Si chaque nouvelle vache que possède un berger lui rapporte beaucoup, il lui en coûte par ailleurs très peu en nouvelle nourriture puisque le coût de celle-ci est partagé entre tous les utilisateurs de la terre communale. Il aura ainsi tout intérêt à maximiser le nombre de vaches qu’il possède.

Quel est le problème dans le cas évoqué ci-dessus ?

Il s'agit d'une erreur de fixation du prix d'accès aux terres communales qui sera détaillée un peu plus bas.

A titre d'exemple, un risque d'erreur similaire

Pour maximiser

un profit collectif (une notion dont certaines subtilités ne sont toutes connues en détail), des biens ou services, même s'ils sont produits ou mis à disposition par une entreprise étatique,

ne doivent pas être vendus au coût moyen, mais au coût de la dernière unité produite (le coût dit marginal).

Ce principe de fixation de prix au niveau du coût marginal, maximise l'intérêt collectif (1). Ce n'est pas du tout intuitif (2). C'est ce que l'on appelle le principe de la vérité des prix. Quand une entreprise étatique vend ses biens ou services au coût moyen au lieu de les vendre au coût marginal, elle fabrique des produits en quantités trop importantes, cad à un niveau où la valeur des biens produits devient inférieure à la valeur des biens détruits (lors du processus de production). Le choix de

vendre au coût moyen (par aversion pour la notion de bénéfice par exemple) engendre ainsi un

gaspillage de ressources collectives.

L'erreur de tarification du prix d'accès aux terres communales (engendrant la tragédie des biens communs)

En revenant au cas des terres communales, chaque éleveur paye un prix indépendant du nombre de vaches qu'il fait paitre dans le champ collectif. Cela donne lieu au problème classique des biens qui ne sont pas payés le prix qu'ils coutent : cela engendre du gaspillage (3).

En fait, l'erreur est de demander la même participation à chaque éleveur alors que le prélèvement de ressources augmente avec le nombre de vaches. Comment éviter le gaspillage de ressources, avec un risque d'aboutir à une situation de pénurie ?

1/ Le droit d'accès aux champs doit être payé par un loyer global

divisé par le nombre de vaches et non par le nombre d'éleveurs, bref, un droit de faire paitre ses vaches

proportionnel au nombre de vaches.

2/ Il faut

limiter le nombre de vaches autorisées à paitre au nombre au delà duquel apparaît un

jour de dépassement.

Et

- s'il existe une loi protégeant les paysans en leur donnant un droit d'accès aux champs communs engendrant l'apparition d'un jour de dépassement (apparaissant de plus en plus tôt d'année en année)

- et un risque de très grave mécontentenement, donnant lieu à des affrontements violents si ce droit, durement acquis, n'est pas respecté ?

Que faut-il faire ?

Il faut parvenir à

expliquer la situation,

négocier la répartition et la tarification des droits d'accès aux champs dans un délai court et

changer la loi pour revenir à une situation dans laquelle les vaches ne broutent pas en un an plus que ce que la prairie n'est capable de régénérer en un an.

Gestion de nos ressources globales. Comment éviter de "bouffer notre capital écologique"

Le jour du dépassement.png

Pour revenir maintenant à notre problème plus global (cad à l'échelle de la planète) :

- nos émissions de CO2 ont un coût (qu'on peut commencer à chiffrer) climatique et même aussi écologique (impact du climat sur le rendement agricole de notre planète), mais nous ne payons pas ces émissions individuellement, donc nous gaspillons cette "ressource".

.

- Nos nuisances écologiques ont un coût. Nous nous contentons de creuser une dette écologique, le capital écologique dont nous prélevons une rente supérieure à son rendement (cf le jour de dépassement). Nous confondons ainsi capital et revenu...

...alors que nous n'avons pas de créanciers que nous pourrions gruger en ne leur rendant pas ce qu'ils nous ont prété (4).

Comment savoir ce que nos produits et services coutent en termes écologiques et climatiques ?

Sur les produits que nous achetons,

devrait figurer un coût écologique et un coût en CO2 (ou au moins leur empreinte carbone en grammes de CO2 émis) afin que nous soyons informés du coût écologique et climatique du produit acheté. Il faudrait ensuite que, peu à peu, le prix de nos produits soit, via des taxe appropriées (l'équivalent du loyer payé par les éleveurs dans l'exemple ci-dessus) un

reflet correct de ce que coutent écologiquement et climatiquement ces produits. Il s'agit de la partie du coût de ces produits que, pour l'instant, nous nous refusons à payer, acceptant ainsi de le faire payer beaucoup, beaucoup plus cher, en termes de dommages, à nos enfants (et petits enfants si tout va bien). Nous vivons à crédit. Notre dette écolo-climatique est en train d'exploser...

Avons nous des créanciers assumant, à notre place, une situation de cessation de paiement écologique ?

...mais nous n'avons pas de créanciers pour prendre en charge la dette écologique que, en toute inconscience, nous sommes en train de contracter et, éventuellement :

- nous déclarer en situation de cessation de paiement,

- déposer le bilan écologique,

- puis demander un effacement de notre dette écologique.

Quand notre biosphère ne sera plus en mesure :

- de produire la nourriture dont nous avons besoin,

- de nous approvisionner en eau potable,

- et qu'une partie de notre planète sera devenue inhabitable (zones de température > 37°C et d'humidité 100% (5)) engendrant des conflits armés à haut risque global en raison de notre possession de la bombe atomique,

il n'y aura pas d'état providence pour effacer nos erreurs.

Quel rapport avec notre aptitude à faire un tri pertinent dans les informations dont nous sommes assaillis de toutes parts ?

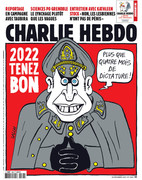

Où est le lien avec le présent fil ? Tout simplement dans le fait que des considérations telles que celles ci-dessus ne peuvent pas être transmises sous forme de

slogans simplistes et convaincants du genre "Make ecology green again !" ou "Save the planet !".

- tenant lieu de programme politico-économico-écologique,

- soutenu par des actions consistant en de grandes marches,

- en brandissant ce programme politique sur des banderoles.

Les solutions à mettre en place demandent l'appui d'

une opinion publique suffisamment formée et informée

- donc apte à détecter les vendeurs de solutions simples, efficaces et indolores obtenues tout simplement grace "à une volonté politique affirmée"

- pour soutenir au contraire des propositions et mises en application réalistes, efficaces, pas toutes indolores,

- et ce, dans un délai de négociation suffisamment court.

Les négociations doivent en effet apporter, dans toute la mesure du possible, un bénéfice supérieur à l'aggravation des dégats climatiques et écologiques induits (pendant le délai requis pour faire aboutir ces négociations).

(1) Il s'agit d'un principe général. Je ne détaille pas mais dans certaines situations il y a un intérêt à ne pas le respecter (en apparence), par exemple parce que l'on sait (ou pense avoir établi) que l'on a des raisons de favoriser (ou défavoriser) la consommation de tel ou tel bien ou service au delà ou en deça de l'intérêt immédiat qu'en perçoivent les consommateurs du point de vue de leur intérêt direct.

(2) Sauf en cas de besoin de l'entreprise étatique d'investir pour se déveloper, une entreprise étatique ne semble avoir nulle raison de faire des bénéfices sur la vente de biens et services qu'elle produit. De prime abord cela semble contraire à son rôle de servir l'intérêt général (et non l'intérêt des actionnaires). C'est du moins ce que je pensais avant d'avoir pris connaissance de la notion dite de vérité des prix (la vente à un prix égal au coût de la dernière unité produite, la tarification dont le principe maximise le bénéfice collectif).

(3) Le consommateur a, en effet, intérêt à acheter, donc consommer, une ressource tant qu'il estime le service rendu valoir (au moins) le prix payé. Il continue donc à acheter et consommer au delà du niveau où la

valeur du service rendu devient inférieure au coût de sa production, c'est à dire à la

valeur des biens ou services détruits lors du processus de production. Le bénéfice collectif = biens + services rendus - (biens + services détruits lors du processus de production) se met donc à diminuer quand les biens produits sont facturés à un prix inférieur à celui du coût de la dernière unité produite.

(4) ou encore ces créanciers deviendraient propriétaires de notre pays et nous maintiendraient sous leur joug une fois que nous n'aurions plus les moyens de les rembourser et plus les moyens militaires permettant, par abus de position dominante, de ne pas leur rendre ce qu'ils nous ont prété.

(5)

Il était une fois l'énergie, le climat, et la relance post-covid

Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.